[이사야의 ‘책 속 그곳’] 장석주의 <나는 문학이다>

[이사야의 ‘책 속 그곳’] 장석주의 <나는 문학이다>

by 순천광양교차로 2019.04.04

한국문학 100년에 바치는 장석주의 뜨거운 오마주(下)

- ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥

- ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥

▲순천 동천. 죽도봉공원에서 순천만쪽으로 벋은 방죽길.

땡볕과 초승달을 <대추 한 알>로 소환했던 시인 장석주의 <나는 문학이다>. 매일 8시간 이상을 앉아 짐승처럼 읽고 썼다는 장석주를 통해 지난 100년, 이광수부터 배수아까지 한국문학이 쏟아 낸 111명의 작가를 만날 수 있다.

빼어난 토속어 지향, 그 시적 보고 백석, 높고 넓은 한국소설의 한 봉우리 박경리, 비평의 시대를 열어젖힌 한글주의자 김현, 소설로 구현된 민족정신의 백두대간 조정래, 이 지독한 허무주의자가 나아간 발자취 김훈, 이름만 들어도 감동인 그들 중 ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥이 있다.

<무진기행>은 썩 유쾌한 소설이 아니라는 점에서 김승옥이 고향을 모티브로 쓴 소설 속 무진이 그리 달갑지 만은 않은 것이 사실이다.

땡볕과 초승달을 <대추 한 알>로 소환했던 시인 장석주의 <나는 문학이다>. 매일 8시간 이상을 앉아 짐승처럼 읽고 썼다는 장석주를 통해 지난 100년, 이광수부터 배수아까지 한국문학이 쏟아 낸 111명의 작가를 만날 수 있다.

빼어난 토속어 지향, 그 시적 보고 백석, 높고 넓은 한국소설의 한 봉우리 박경리, 비평의 시대를 열어젖힌 한글주의자 김현, 소설로 구현된 민족정신의 백두대간 조정래, 이 지독한 허무주의자가 나아간 발자취 김훈, 이름만 들어도 감동인 그들 중 ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥이 있다.

<무진기행>은 썩 유쾌한 소설이 아니라는 점에서 김승옥이 고향을 모티브로 쓴 소설 속 무진이 그리 달갑지 만은 않은 것이 사실이다.

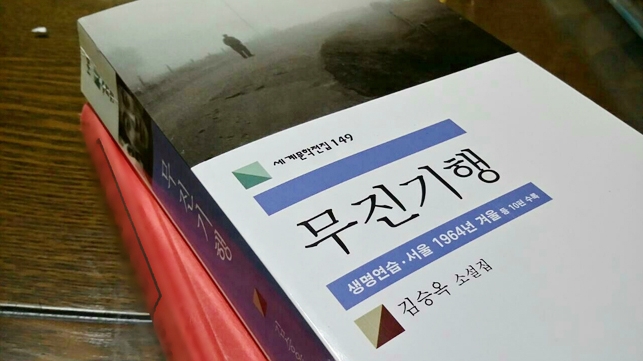

▲김승옥의 소설 <무진기행>

그러나 그러기엔 그의 문장은 순천만 갈대들이 사각거리며 비벼대는 바람소리만큼 쓸쓸하고 아름답다.

소설 속의 무대가 된 것으로, 절정으로 치닫는 ‘바다로 뻗는 긴 방죽’ 길을 걷는 것만으로, 그 방죽 길에 ‘순천문학관’이 세워진 것만으로도 김승옥의 문장은 칭송받아야만 한다.

전국에 그 명성이 널리 알려진 순천만은 주말이면 관광객들이 겨울 철새 떼처럼 북적인다. 요즘처럼 봄꽃들이 피기 시작하면 봄 꽃놀이를 핑계 삼아 남도로 사람들이 몰려온다.

순천만 주차장에서 바다로 뻗어 오는 방죽을 1km 남짓 걸으면 순천문학관이다.

그러나 그러기엔 그의 문장은 순천만 갈대들이 사각거리며 비벼대는 바람소리만큼 쓸쓸하고 아름답다.

소설 속의 무대가 된 것으로, 절정으로 치닫는 ‘바다로 뻗는 긴 방죽’ 길을 걷는 것만으로, 그 방죽 길에 ‘순천문학관’이 세워진 것만으로도 김승옥의 문장은 칭송받아야만 한다.

전국에 그 명성이 널리 알려진 순천만은 주말이면 관광객들이 겨울 철새 떼처럼 북적인다. 요즘처럼 봄꽃들이 피기 시작하면 봄 꽃놀이를 핑계 삼아 남도로 사람들이 몰려온다.

순천만 주차장에서 바다로 뻗어 오는 방죽을 1km 남짓 걸으면 순천문학관이다.

▲순천문학관 김승옥관 내부.

사진 여행을 온 소녀들은 고운 옷을 입고 카메라 앞에서 이리저리 포즈를 취하고, 문학관 마당엔 할머니와 함께 윷놀이를 하는 어린아이가 있는 가족이 있다.

초가지붕을 새 갈대로 엮으려는 일꾼들의 바쁜 손놀림이 있고, 중년의 부부들이 학창시절을 추억하는 동창모임 얘기도 들려오는 문학관 마당이다.

“정윤희다. 정윤희!”

“어디, 어디?”

문학관 마당에서 팽이를 치던 중년의 아저씨는 정윤희가 있다는 한마디에 전시실로 한걸음에 들어온다.

김승옥을 모르는 이는 있어도 그가 각색한 영화의 여주인공 정윤희를 모르는 이는 없어 보인다.

순천만정원과 갈대를 보러온 한 무리의 관광객들이 바닷바람에 안개처럼 물러나면 문학관은 쓸쓸해진다.

소설 속 주인공이 폐병으로 바닷가 집에서 요양하며 ‘쓸쓸하다’는 단어를 편지에 쓰던 방죽 길엔 작년에 생을 다한 누런 갈대들이 바람 부는 데로 서로를 비벼대며 사각거리고 사각거린다.

전시실 안은 김승옥의 젊은 시절 함께 했던 문학동인들이 옛 사진들 속에서 웃고 있다.

김치수, 김현, 이청준, 염무웅, 황동규, 정현종...

장석주는 “한국문학 100년은 고전의 반열에 든 무수한 작품이 별들로 반짝이는 심연”이라고 했다. 시간을 견디고 살아남은 고전은 현재성이 있다.

이런 작가들을 통섭해 준 <나는 문학이다>에도 경이를 표하며 장석주의 고전 같은 시 <대추 한 알>을 옮긴다.

대추 한 알

저게 저절로 붉어질 리는 없다.

저 안에 태풍 몇 개

저 안에 천둥 몇 개

저 안에 벼락 몇 개

저게 저 혼자 둥글어질 리는 없다

저 안에 무서리 내리는 몇 밤

저 안에 땡볕 두어 달

저 안에 초승달 몇 날

사진 여행을 온 소녀들은 고운 옷을 입고 카메라 앞에서 이리저리 포즈를 취하고, 문학관 마당엔 할머니와 함께 윷놀이를 하는 어린아이가 있는 가족이 있다.

초가지붕을 새 갈대로 엮으려는 일꾼들의 바쁜 손놀림이 있고, 중년의 부부들이 학창시절을 추억하는 동창모임 얘기도 들려오는 문학관 마당이다.

“정윤희다. 정윤희!”

“어디, 어디?”

문학관 마당에서 팽이를 치던 중년의 아저씨는 정윤희가 있다는 한마디에 전시실로 한걸음에 들어온다.

김승옥을 모르는 이는 있어도 그가 각색한 영화의 여주인공 정윤희를 모르는 이는 없어 보인다.

순천만정원과 갈대를 보러온 한 무리의 관광객들이 바닷바람에 안개처럼 물러나면 문학관은 쓸쓸해진다.

소설 속 주인공이 폐병으로 바닷가 집에서 요양하며 ‘쓸쓸하다’는 단어를 편지에 쓰던 방죽 길엔 작년에 생을 다한 누런 갈대들이 바람 부는 데로 서로를 비벼대며 사각거리고 사각거린다.

전시실 안은 김승옥의 젊은 시절 함께 했던 문학동인들이 옛 사진들 속에서 웃고 있다.

김치수, 김현, 이청준, 염무웅, 황동규, 정현종...

장석주는 “한국문학 100년은 고전의 반열에 든 무수한 작품이 별들로 반짝이는 심연”이라고 했다. 시간을 견디고 살아남은 고전은 현재성이 있다.

이런 작가들을 통섭해 준 <나는 문학이다>에도 경이를 표하며 장석주의 고전 같은 시 <대추 한 알>을 옮긴다.

대추 한 알

저게 저절로 붉어질 리는 없다.

저 안에 태풍 몇 개

저 안에 천둥 몇 개

저 안에 벼락 몇 개

저게 저 혼자 둥글어질 리는 없다

저 안에 무서리 내리는 몇 밤

저 안에 땡볕 두어 달

저 안에 초승달 몇 날