[이사야의 ‘책 속 그곳’] 장석주의 <나는 문학이다>

[이사야의 ‘책 속 그곳’] 장석주의 <나는 문학이다>

by 순천광양교차로 2019.03.26

한국문학 100년에 바치는 장석주의 뜨거운 오마주(上)

- ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥

- ‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’ 김승옥

▲순천 동천. 죽도봉공원에서 순천만쪽으로 벋은 방죽길.

땡볕과 초승달을 <대추 한 알>로 소환했던 시인 장석주의 <나는 문학이다>. 매일 8시간 이상을 앉아 짐승처럼 읽고 썼다는 장석주는 지난 100년, 이광수부터 배수아까지 한국문학111인의 작가를 통섭하는 결과물을 토해냈는데 무려 1020쪽짜리 벽돌 책이다.

이런 벽돌 같은 책을 만나면 묘한 흥분이 인다. 칼 세이건의 <코스모스>를, 재레드 다이아몬드의 <총,균,쇠>를 만났을 때도 그랬다.

마주하고 선뜻 책장을 넘기지 못하는 묘한 흥분이 있는데 무려 이 책은 한국 작가가 쓴 책이다.

도서관의 서가에 꽂힌 책을 흩다가 만나는 이런 책들은 굉장한 에너지가 있다. 이정도 쓰려면 도대체 얼마나 책을 읽었는가 말이다.

‘대추 한 알’이 저절로 붉어질 리가 없는 것처럼 장석주의 글이 저절로 좋을 리가 없는 까닭은 그의 왕성한 독서력과 내공에 있다.

여덟 단락으로 지난 100년을 빛낸 작가를 시대별로 나눴다. 윤동주를 말할 땐 윤동주의 언어로 김훈을 말할 땐 김훈의 문체로 이야기하는 듯하다.

땡볕과 초승달을 <대추 한 알>로 소환했던 시인 장석주의 <나는 문학이다>. 매일 8시간 이상을 앉아 짐승처럼 읽고 썼다는 장석주는 지난 100년, 이광수부터 배수아까지 한국문학111인의 작가를 통섭하는 결과물을 토해냈는데 무려 1020쪽짜리 벽돌 책이다.

이런 벽돌 같은 책을 만나면 묘한 흥분이 인다. 칼 세이건의 <코스모스>를, 재레드 다이아몬드의 <총,균,쇠>를 만났을 때도 그랬다.

마주하고 선뜻 책장을 넘기지 못하는 묘한 흥분이 있는데 무려 이 책은 한국 작가가 쓴 책이다.

도서관의 서가에 꽂힌 책을 흩다가 만나는 이런 책들은 굉장한 에너지가 있다. 이정도 쓰려면 도대체 얼마나 책을 읽었는가 말이다.

‘대추 한 알’이 저절로 붉어질 리가 없는 것처럼 장석주의 글이 저절로 좋을 리가 없는 까닭은 그의 왕성한 독서력과 내공에 있다.

여덟 단락으로 지난 100년을 빛낸 작가를 시대별로 나눴다. 윤동주를 말할 땐 윤동주의 언어로 김훈을 말할 땐 김훈의 문체로 이야기하는 듯하다.

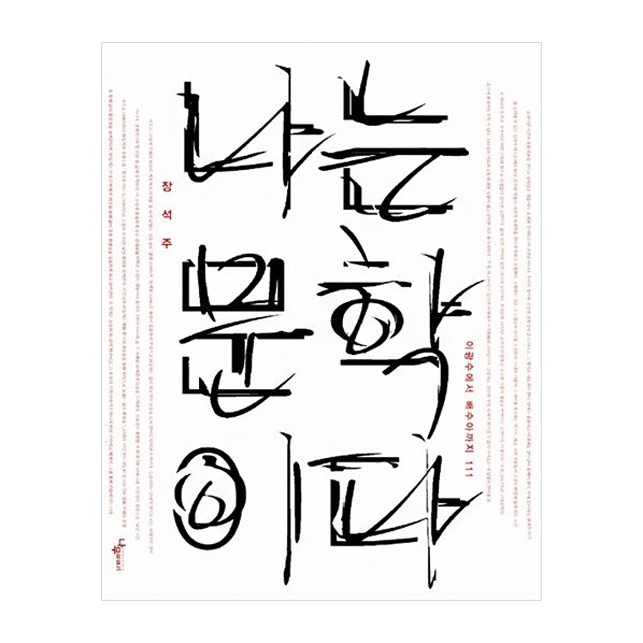

▲장석주의 <나는 문학이다> 표지.

통사적으로 읽어내기 위해 엄청난 읽기의 노동을 한 결과다. 의도치 않았다 하더라도 한 작가에 빠져서 읽다보면 비슷한 문체가 되는 현상을 보게 된다.

이 책을 읽는 방법은 1쪽부터 시작하든가, 시대별로 읽든가, 궁금한 작가부터 읽든가 여러 가진데 나는 궁금한 시대의 작가부터 만났다. ‘4.19혁명과 한글세대의 출현’을 알린 1960년대의 작가가 그들이다.

그들은 독립의 세례를 받은 혁명의 세대, 한글을 거리낌 없이 구사하는 첫 세대였다. 그들 중 <무진기행>의 김승옥이 있다.

통사적으로 읽어내기 위해 엄청난 읽기의 노동을 한 결과다. 의도치 않았다 하더라도 한 작가에 빠져서 읽다보면 비슷한 문체가 되는 현상을 보게 된다.

이 책을 읽는 방법은 1쪽부터 시작하든가, 시대별로 읽든가, 궁금한 작가부터 읽든가 여러 가진데 나는 궁금한 시대의 작가부터 만났다. ‘4.19혁명과 한글세대의 출현’을 알린 1960년대의 작가가 그들이다.

그들은 독립의 세례를 받은 혁명의 세대, 한글을 거리낌 없이 구사하는 첫 세대였다. 그들 중 <무진기행>의 김승옥이 있다.

▲순천문학관 김승옥관.

‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’라고 김승옥을 소개한다. 김훈 작가의 아버지는 <무진기행>이 신춘문예에 당선됐을 때 동료들과 선술집에서 “이제 우리 세대는 끝났다”고 자탄했다는 이야길 김훈의 책에서 읽은 적이 있다.

<무진기행>은 서울의 ‘빽 좋고 돈 많은 과부’와 결혼해 처가의 제약회사 상무 승진을 앞두고 이사진의 눈총을 피해 고향 무진으로 잠시 몸을 피하는 남자가 고향에 와서 후배, 후배가 사랑하는 여인, 세무서장이 된 동창을 만나고 그들의 썸녀와 바닷가 방죽에서 데이트를 즐기고 다음날 아침 아내의 전보를 받고는 어제 만난 그녀에게 쓴 편지를 찢어 버리고 서울행 버스를 타는 2박 3일간의 짧은 단편이다.

누구나 들어봤을 제목이지만 제대로 읽은 사람이 드문 것도 사실이다. 스토리로만 소설을 읽었던 지난날을 돌이켜보면 감동적이지도 교훈적이지도 않은 별거 없는 통속 소설인데, 그의 문장을 들여다보면 그를 천재라 불리게 했던 아름다움이 무진의 안개처럼 마법을 부린다.

숱한 소설지망생들이 한 번씩은 필사했다는 <무진기행>. 글은 눈으로도 읽지만 손으로 읽을 땐 느리고 깊게 스며들기 때문이다.

“무진을 둘러싸고 있던 산들도 안개의 의하여 보이지 않는 먼 곳으로 유배당해버리고 없었다...

해가 떠오르고 바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는 사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐버릴 수가 없었다. 손으로 잡을 수도 없으면서도 그것은 뚜렷이 존재했고 사람들을 둘러쌌고 먼 곳에 있는 것으로부터 사람들을 떼어 놓았다.”

‘새파란 젊은이가 한국 소설사에 한 획을 긋다’라고 김승옥을 소개한다. 김훈 작가의 아버지는 <무진기행>이 신춘문예에 당선됐을 때 동료들과 선술집에서 “이제 우리 세대는 끝났다”고 자탄했다는 이야길 김훈의 책에서 읽은 적이 있다.

<무진기행>은 서울의 ‘빽 좋고 돈 많은 과부’와 결혼해 처가의 제약회사 상무 승진을 앞두고 이사진의 눈총을 피해 고향 무진으로 잠시 몸을 피하는 남자가 고향에 와서 후배, 후배가 사랑하는 여인, 세무서장이 된 동창을 만나고 그들의 썸녀와 바닷가 방죽에서 데이트를 즐기고 다음날 아침 아내의 전보를 받고는 어제 만난 그녀에게 쓴 편지를 찢어 버리고 서울행 버스를 타는 2박 3일간의 짧은 단편이다.

누구나 들어봤을 제목이지만 제대로 읽은 사람이 드문 것도 사실이다. 스토리로만 소설을 읽었던 지난날을 돌이켜보면 감동적이지도 교훈적이지도 않은 별거 없는 통속 소설인데, 그의 문장을 들여다보면 그를 천재라 불리게 했던 아름다움이 무진의 안개처럼 마법을 부린다.

숱한 소설지망생들이 한 번씩은 필사했다는 <무진기행>. 글은 눈으로도 읽지만 손으로 읽을 땐 느리고 깊게 스며들기 때문이다.

“무진을 둘러싸고 있던 산들도 안개의 의하여 보이지 않는 먼 곳으로 유배당해버리고 없었다...

해가 떠오르고 바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는 사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐버릴 수가 없었다. 손으로 잡을 수도 없으면서도 그것은 뚜렷이 존재했고 사람들을 둘러쌌고 먼 곳에 있는 것으로부터 사람들을 떼어 놓았다.”